AI 赋能教育已从概念走向广泛实践。教育部50个“人工智能+高等教育”典型应用场景典型案例,以及全国各地如火如荼的探索便是明证。本文系统梳理了30份涵盖国家部委、地方政府及高校的AI+教育方案(政策文件与行动计划),旨在为教育数字化从业者提供可复用的路径参考。

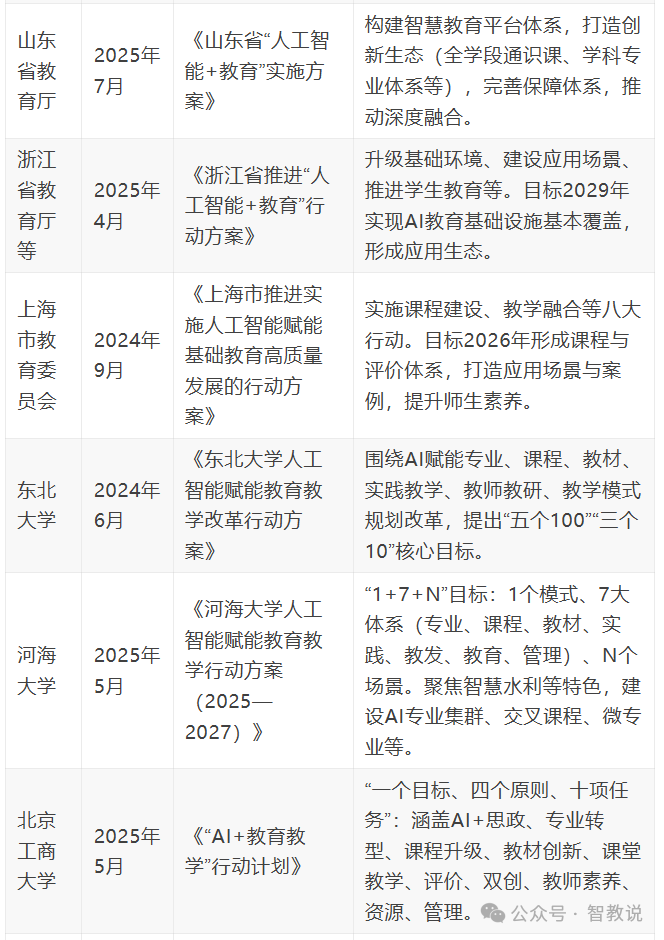

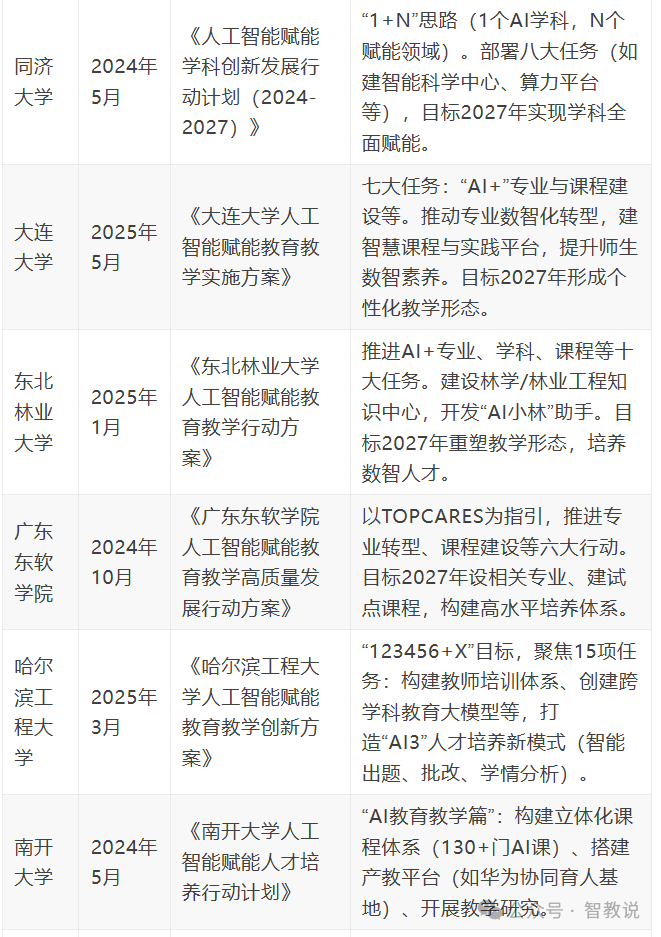

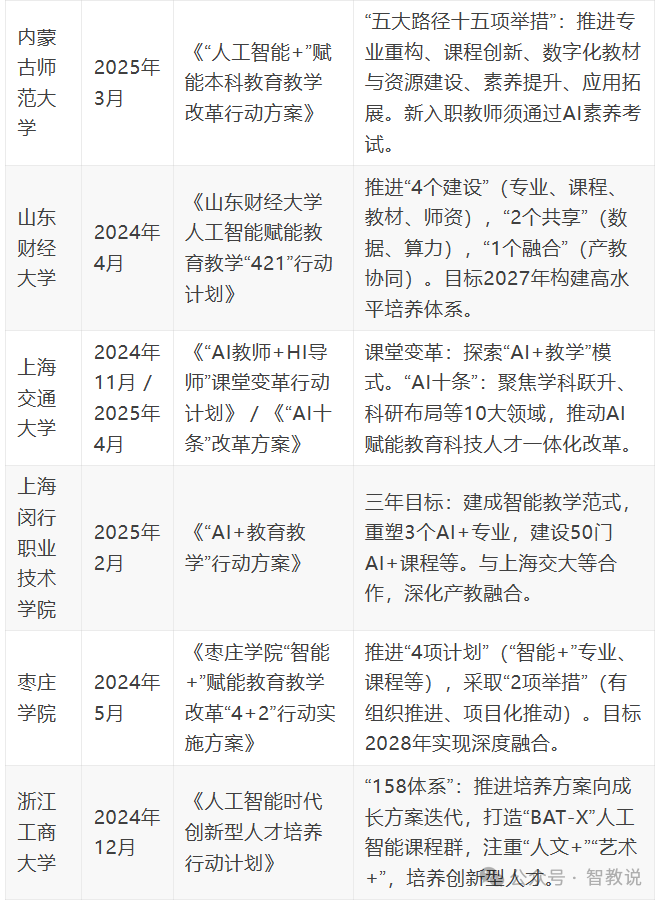

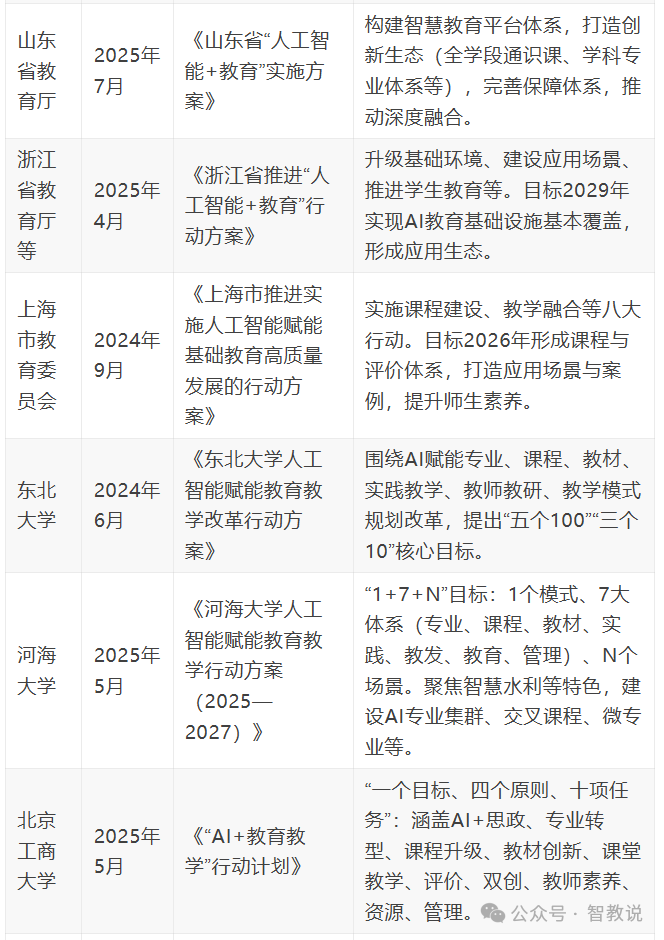

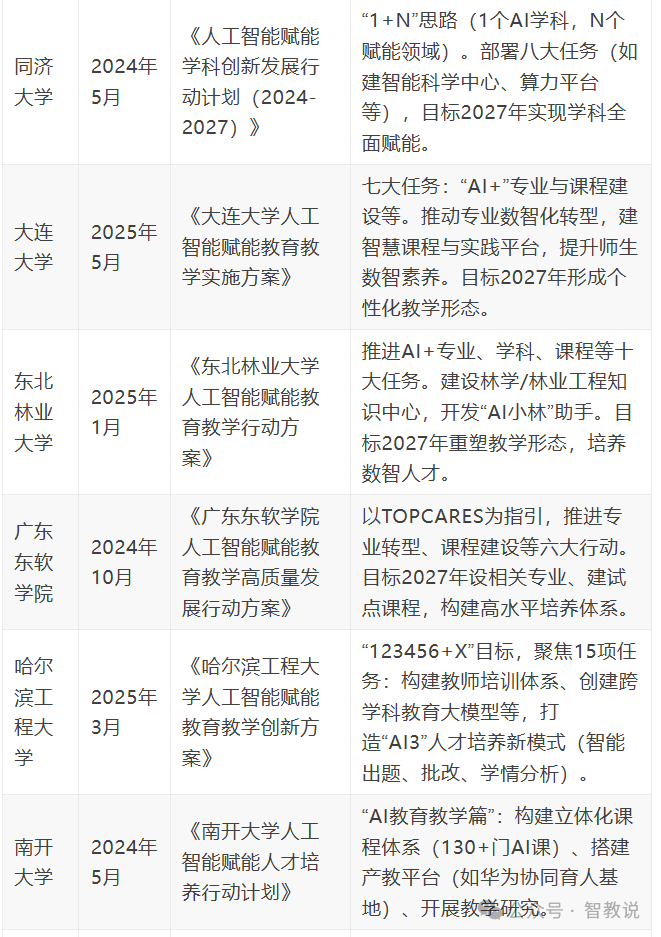

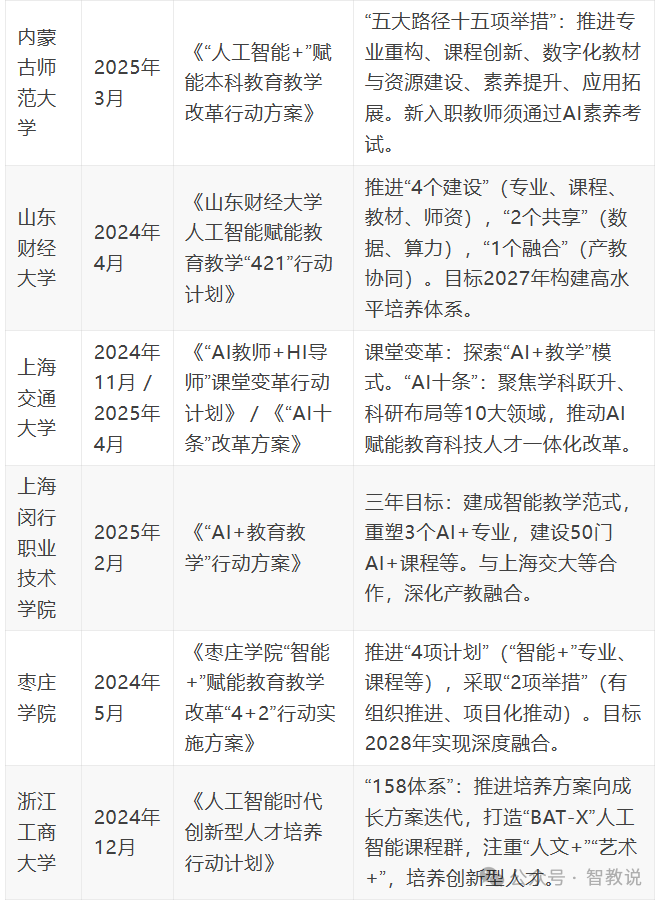

AI+教育政策与行动方案一览表

作者提炼了以下最具普遍性和实操性的五大方向

专业与课程体系:从简单叠加走向深度重构

-

-

东北大学设定“五个100、三个10”量化目标(如100门AI融合课);

-

河海大学聚焦“智慧水利”“智能建造”等特色领域,规划建设15个“AI+微专业”,强化学用结合;

-

北京工商大学推行“工商一体化”,在传统专业(如财务管理、数学)中嵌入AI方向模块或设立双学位,锻造复合型人才。

-

中小学:通识教育体系化下沉

北京市明确要求:2025年秋季起,全市中小学每学年必修AI通识课不少于8课时,并设计分学段目标——小学“体验AI思维”、初中“用AI解决问题”、高中“AI创新实践”。

教学模式:从辅助工具升级为范式革命

个性化”与“精准化”成为方案高频词。

-

教师角色:从知识传授者转型为学习引导者

哈尔滨工程大学的“AI3模式”:AI助教承担智能出题、自动批改、学情分析等任务,释放教师精力,使其聚焦于高阶教学设计、思维启发与价值引领。北师大蓝皮书进一步指出理想状态:形成“师(引导/价值)-生(探索/协作)-机(传授/反馈)”三元高效互动。

-

学习方式:从被动接收转向主动探究

同济大学构建“虚实结合”实践平台(如数字孪生水利工程),让学生在沉浸式环境中掌握知识;广西探索“AI学伴”,基于学情数据推送个性化路径,并为特殊教育儿童开发智能辅助系统。

教师发展:从技能培训进阶到能力重塑

AI时代教师的数字素养是必修项。各地方案均将其置于核心地位。

-

分层培训,全员覆盖

河南省构建“基础普及(全员)+骨干提升(专项)+专家引领(高端)”三级体系,甚至将校长的AI领导力纳入考核;内蒙古师范大学要求新入职教师必须通过AI素养考试,确保技术能力从起点就成为标配。

-

教研驱动,实践赋能

江苏高校鼓励教师开展AI教学课题研究,共建AI教学案例库,促进经验共享;南开大学与华为共建“智能基座”基地,通过真实项目实训提升教师AI实操能力,并沉淀出38门可复用的示范课程。

技术基座:从单点突破迈向生态构建

-

算力与数据:集约共享,安全可控

北京市计划建设不少于10个高质量科学数据库,服务千万级用户;浙江省打造“教育魔方”智能中枢,整合全省算力,并设立大模型预训练“沙盒”环境,确保数据合规与安全。

-

产教融合:深度协同,共生共长

广东东软学院与企业共建“AI实践应用平台”,让学生参与真实项目开发;上海闵行职业技术学院携手上海交大共建“AI+实训基地”,将企业前沿技术、真实场景和专家资源直接引入教学一线。

风险与边界:从技术狂热回归理性落地

各地方案展现出对技术局限性的清醒认知,强调发展与规范并重。

-

筑牢数据安全底线

几乎所有方案都强调数据隐私保护。北京市建立“教育数据服务商准入审查制度”;大连大学实施严格的“数据分级分类管理”,严防泄露风险。

-

强化伦理教育与人文关怀

北京市中小学方案要求全过程浸润人工智能伦理教育,引导学生科学、负责任地使用AI;北师大蓝皮书警示:教育的核心是“人的全面发展”,AI应服务于此,绝不能替代教师的情感联结与价值塑造。